「リスクマネジメントと先使用権」

第3回<リスクマネージメントの基本的な考え方②>

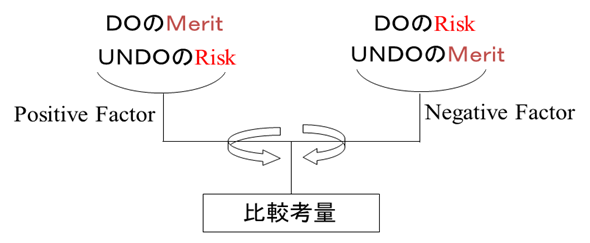

前回説明しました「比較考量」の結果、下図に示しますように、Positive FactorがNegative Factorよりも重くてDOを選択したとした場合に、リスクマネージメントの観点で一番重要なことは、選択しなかったNegative Factorにおいて、DOのRiskが残っていることを認識し、このRiskをヘッジする対策を講じなければならないと言うことです。

選択したDOのメリットにのみ目がいって、でも残っているDOのRiskをヘッジしなければ、もしかしたら、このDOのRiskに起因するダメージが発生して、DOのMerit(利益)を凌駕する損失が発生するかもしれません。

このために、このDOのRiskをしっかりと分析し、このRiskをヘッジするための方策を事前に構築しておかなければなりません。

DOをすればMeritは基本的に付いてきます。

一方、DOのRiskも当然に付いてきますので、戦略的にヘッジのための対応策を講じなければ、これをヘッジすることはできません。

経営者の方々へ

これをお読みの経営者の方が、大企業の経営者であれば、以下をお読み頂く必要はありませなん。なぜなら、御社には、「人」、「モノ(技術)」、「金」の経営資源が存在していて、別段、会社の外に経営資源を模索する必要がないからです。

一方、中小企業の経営者であれば、是非、以下をお読みください。なぜなら、御社には「モノ(技術)」はあっても、「人」及び「金」が欠落しているはずだからです。悲しいことに、それが中小企業の現状だからです。

要は、リスクマネージメントを、経営上、ユーテリティにしなければならないと言うことです。(敢えて説明すれば、実生活におけるユーテリティとは、電気、ガス、水道等の生活をするうえでの必須のサービスを意味しています。)それが、中小企業として利益を追求する上での必須アイテムとなるからです。

そして、中小企業の経営において、このユーテリティをin sourceにする必要はなく、out sourceで達成することが、限られた経営資源の活用の観点から、重要なポイントとなります。

ここからは弊社の営業トークとなり恐縮ですが、リスクマネージメントの世界におけるcloud:クラウドを目指しています。つまり、out sourceとして手軽にアクセスできて、しかも、利益追求の際に必須となるリスクマネージメントが提供される、そんな企業を目指しています。以上、営業トークでした。

第2回<リスクマネージメントの基本的な考え方①>

あることをする(DO)際には、すること(DO)に、必ず長所(Merit)と欠点(Demerit)(つまり、Risk/危険性)が表裏一体の状態でつきまといます。

一方、あることをしない(UNDO)としても、このしないこと(UNDO)にも、必ず長所(Merit)と欠点(Demerit)(つまり、Risk/危険性)が表裏一体の状態でつきまといます。

このようにビジネスの多々ある局面で、すること(DO)が良いのか、しないこと(UNDO)が良いのかの選択をしなければならないことになりますが、その選択の考え方にリスクマネージメント(Risk Management/危険性管理)を適用することが必要となります。

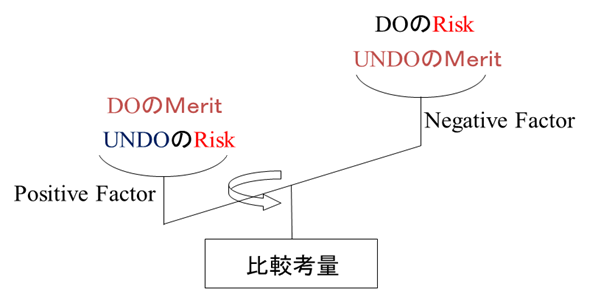

具体的には、すること(DO)の長所(Merit)としないこと(UNDO)の危険性(Risk)とを積極要因(Positive Factor)と定義し、すること(DO)の危険性(Risk)としないこと(UNDO)の長所(Merit)とを消極要因(Negative Factor)と定義して、下図に示すように比較考量をします。

そして、積極要因(Positive Factor)が消極要因(Negative Factor)よりも重ければ、すること(DO)を選択し、積極要因(Positive Factor)が消極要因(Negative Factor)よりも軽ければ、しないこと(UNDO)を選択するといのが、リスクマネージメントに叶う考え方となります。

経営者の方々へ

先ず、経営的な観点からリスクマネジメントに踏み込みますと、「利益のあるところにリスク(危険性)あり」で、このリスク(危険性)をヘッジ(排除)して、初めて「利益」を手にすることができるのです。

端的に申しまして、リスク(危険性)のない利益があるのであれば、それが、現状、御社の前に手つかずで残っているはずもなく、目先の利いた誰かが既にかっさらって美味しい思いをしているはずです。

とは言え、企業は利益追求体ですから、リスク(危険性)があるからと言って、目の前の利益に手を出さないのは、経営者としての資質に欠けると言われても仕方がありません。

そこで、利益の裏に隠れたリスク(危険性)をしっかりと把握し、この把握したリスク(危険性)をヘッジ(排除)する方策を講じて、リスク(危険性)から発生するダメージ(損害)を極力最小限(できればゼロダメージ/損害なし)にする戦略を構築しなければなりません。

そうでなければ、得られた利益よりも多大なダメージ(損害)を負う羽目に陥り、経営が破たんするリスク(危険性)が新たに発生することになります。

このリスク(危険性)を事前に排除することが、リスクマネージメントを構築する意義となります。

第1回<はじめに>

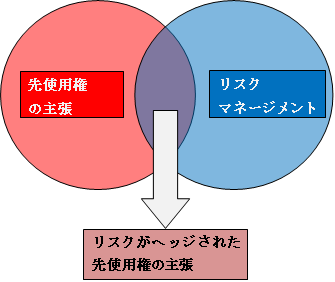

知財(特許)の世界で「先使用権」を主張する場面は、相手側からの特許権の行使に対する抗弁となるのが殆どです。

つまり、特許権行使という特許の世界における最大のリスクに対する対抗策(リスクヘッジ)として用いることになりますので、リスクマネージメントの観点での対策が必須となることは言うまでもありません。

一方、リスクヘッジのために先使用権を主張すること自体に、当然に、リスクが付きまといます。従いまして、先使用権の主張に付随するリスクをヘッジすることを考えなければなりません。

このように、リスクとリスクヘッジとが攻守所入れ替えて、グルグルと回っているのが実態です。

そこで、本稿では、以下の順序でこの解き明かしを行っていこうと存じております。

1)リスクマネージメントの基本的な考え方:

2)先使用権を主張する場面の類型化:

3)夫々の場面における先使用権の主張におけるリスクマネージメントの考え方:

と言うことで、次号以降をお楽しみにお待ち下さい。

経営者の方々へ

「先使用権」とは、誤解を恐れずに言えば「相手の特許権に対する先取り特権」と表現できます。

まず、ノウハウは秘密にしてはじめて価値が出ます。従いまして、ノウハウ保護のために、特許出願すれば出願内容が全て公開される(公知になる)ような特許制度を御社として利用することはできません。

いっぽう、相手側が無勝手流に同様ノウハウについて特許出願して権利化を図る可能性があります。

そして、相手側がそのノウハウに関して特許権を取得して、御社に権利行使をしてくるリスクが現に発生します。

この権利行使に対して、相手の特許権の出願の日より前から、ノウハウを用いた事業(又は事業のための準備)をしていて、しかも、その事業を続けていれば、先使用権が認められて、相手の特許権の権利行使から逃れることができます。

しかし、そもそも特許出願していない状況で、相手の特許権に対抗しようとするのですから、先使用権の主張はリスクは高いものです(先使用権が認められないケースも多々あります)。

でも、相手の特許権に対抗する手段として先使用権しか残っていないなら、これに頼らざるを得ません。

最大のメリットは、先使用権が認められれば、相手側は特許権行使を断念せざるを得ない状況となります。

最大のリスクは、先使用権を主張してこれに失敗すると、「侵害の自認」という破滅的なシッペ返しが待っています。

ここに、リスクマネージメントが必要となる状況となります。