「特許担当の育て方」

第2回<理解と実務>

それでは①〜③の素養を身に付ける上で共通する概念を考えてみましょう。

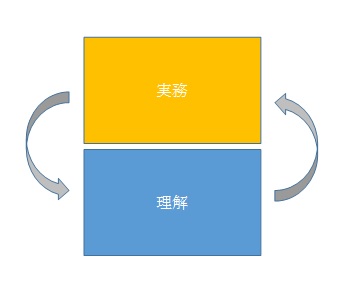

まず「身に付ける」ためのステップとして『理解』と『実務』が挙げられますが、この2つの違いはなんでしょうか。

私も初学者だった頃、先輩から「やりたいことと、できることは違う」という指導を受けたものですが、この「やりたいこと」が理解に基づくものであるならば、「できること」が実務に基づくものであると言えます。

そして下図のように、『理解』と『実務』は2階建ての家屋のような関係にあります。

すなわち、理解の応用として実務があり、実務の基礎として理解があり、これらはお互いを補助する関係にあるのです。

どちらか一方が強くても・弱くてもバランスが悪くなりますから、これらは同時並行的に身に付ける必要があることが分かります。

この『理解』と『実務』は、①〜③の素養の『インプット』と『アウトプット』という言葉に置き換えられるかも知れません。

第1回<素養と体幹>

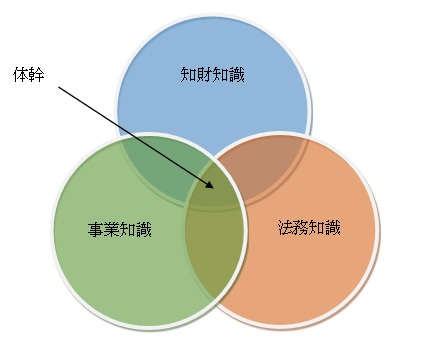

特許担当に必要な素養は、下図のように大きく3つによって構成されており、その重なりあう部分が特許担当の体幹となります。

このうち、①知財知識は、特許法を含む知的財産権法の理解、および実務に係る素養であり、これを身に付けることが基本であることは誰もが知るところです。

一方、②法務知識は、いわゆる契約法務の理解、および実務に係る素養であり、③事業知識は、自社事業・他社事業の理解、および実務に係る素養であります。

これら②③は、ともすると忘れられがちですが、一人前の特許担当になるために避けては通れない素養ですから、その存在を意識してキャリアアップを図る必要があります。

これら①〜③の『素養』を身に付け、その重なりあう部分である『体幹』を鍛えることが、特許担当を育てる際の理念となります。

このブログでは、①〜③の『素養』を身に付ける方法、および特許担当の『体幹』を鍛えるための様々なアプローチをご紹介します。